こんにちは、井野口誠です。

昨日から始めたブログ10日間チャレンジ、今日は2日目。

今回は、「塵芥車ってどうやって動いてるの?」という疑問に、整備士の視点でお答えしたいと思います。

実は、塵芥車のしくみって、知っているようで意外と知られていないんです。

そこで今日は、「ごみ収集の流れ」にそって、その構造をわかりやすくご紹介します!

■ 塵芥車は、大きく分けて2種類ある!

塵芥車(通称:パッカー車)は、ごみの積込み方法によって大きく分けて以下の2種類に分類されます。

- 圧縮式(プレス式)

- 回転式

(※「ロータリー式」と呼ばれる方式も存在しますが、今回は主流の2種類に絞ってご紹介します)

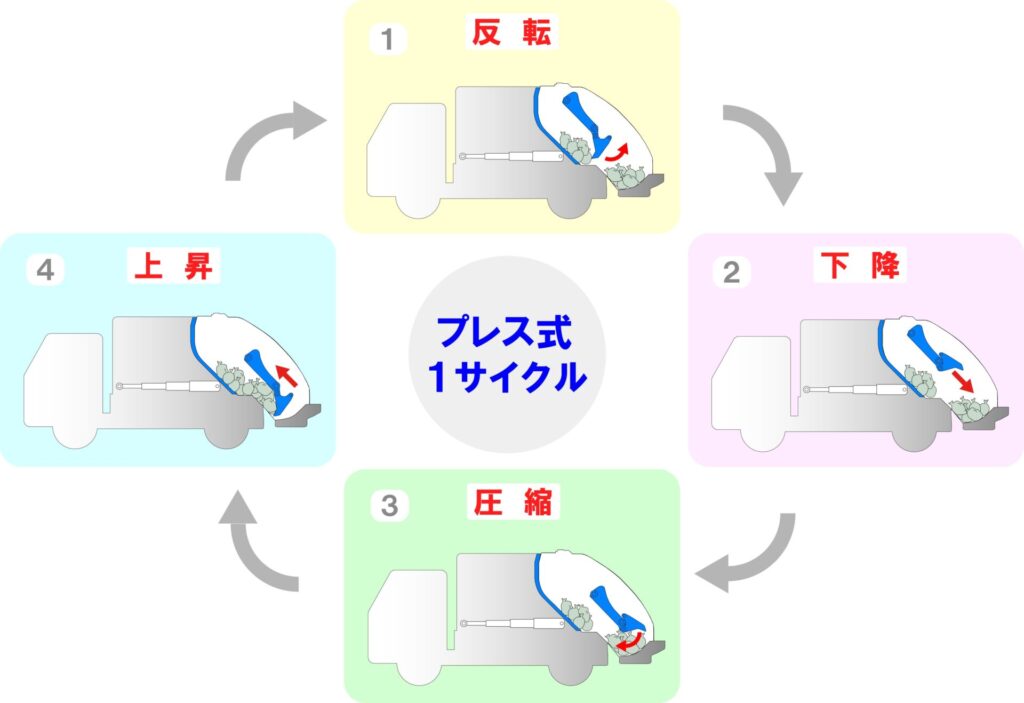

圧縮式(プレス式)

後部の投入口からごみを投入し、油圧で上下する2枚の連結プレートが、

ゴミをかき込んで圧縮しながら荷箱内へ押し込む仕組みです。

粗大ごみ、枝葉、段ボール、家庭ごみなど、あらゆるごみに対応できるオールマイティ型として、非常に多く使われています。

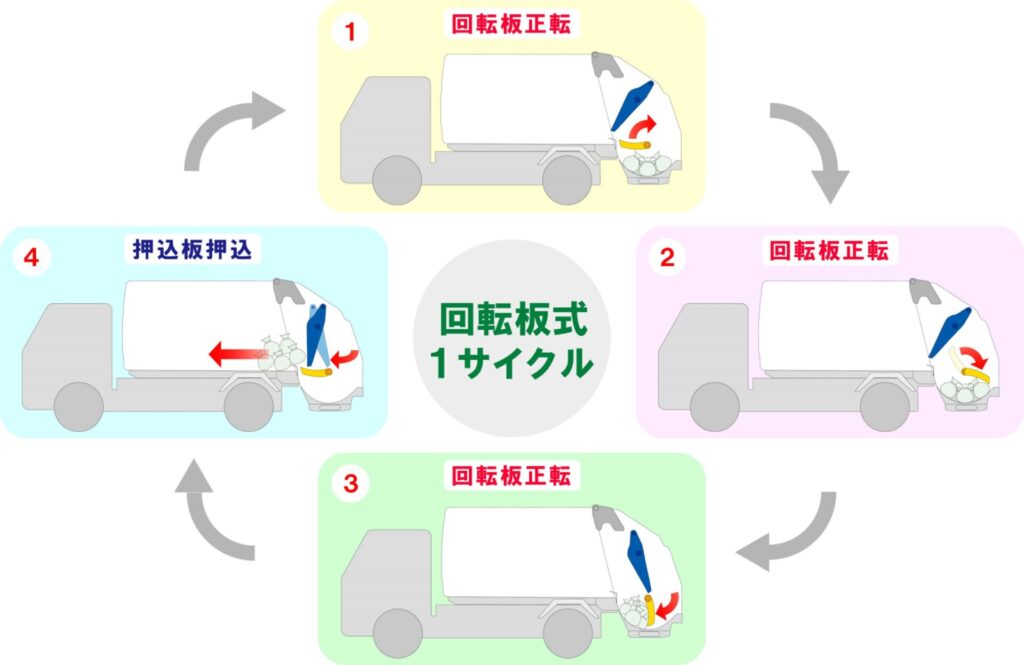

回転式

後部投入口からごみを投入し、下側の回転板がごみを巻き上げて、押し込み板で押し込む仕組みです。回転板はチェーン駆動、押し込み板は油圧で動きます。

回転式は主に生ごみ専用車として使用されます。

圧縮せずに積むため、ごみ袋が破れず、水分が飛び散りにくいという防臭効果の高さが特長です。

■ 排出方法にも2種類ある!

ごみの排出にも大きく分けて2つの方式があります。

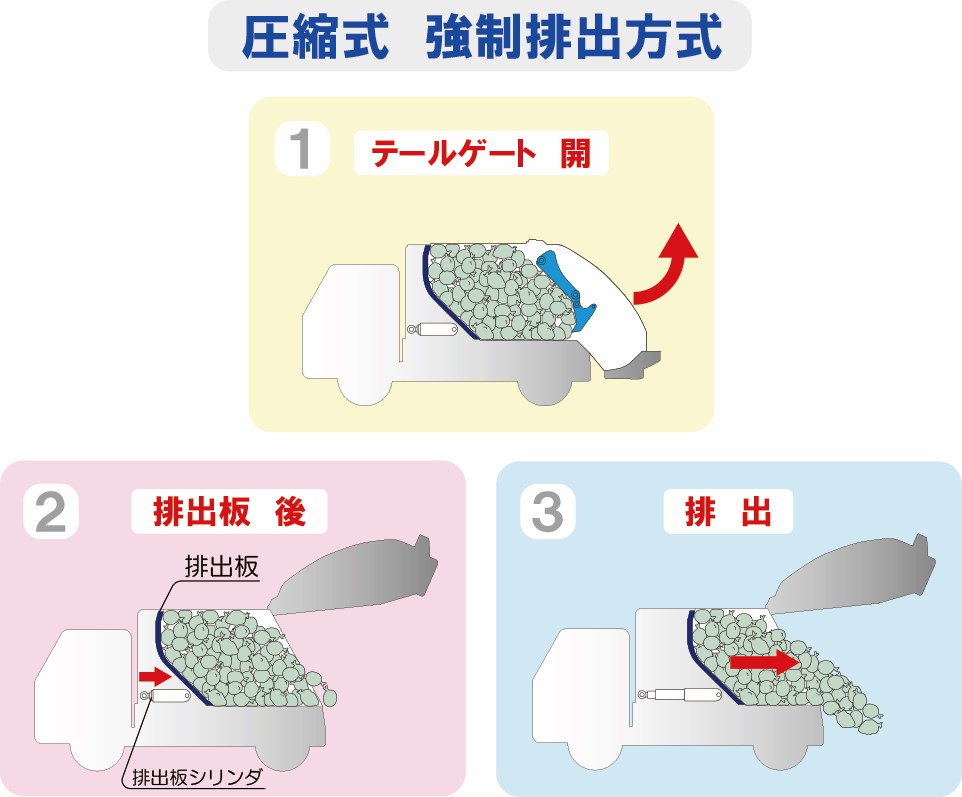

- 強制排出式

テールゲートを開け、油圧で排出板を押し出してごみを押し出します。

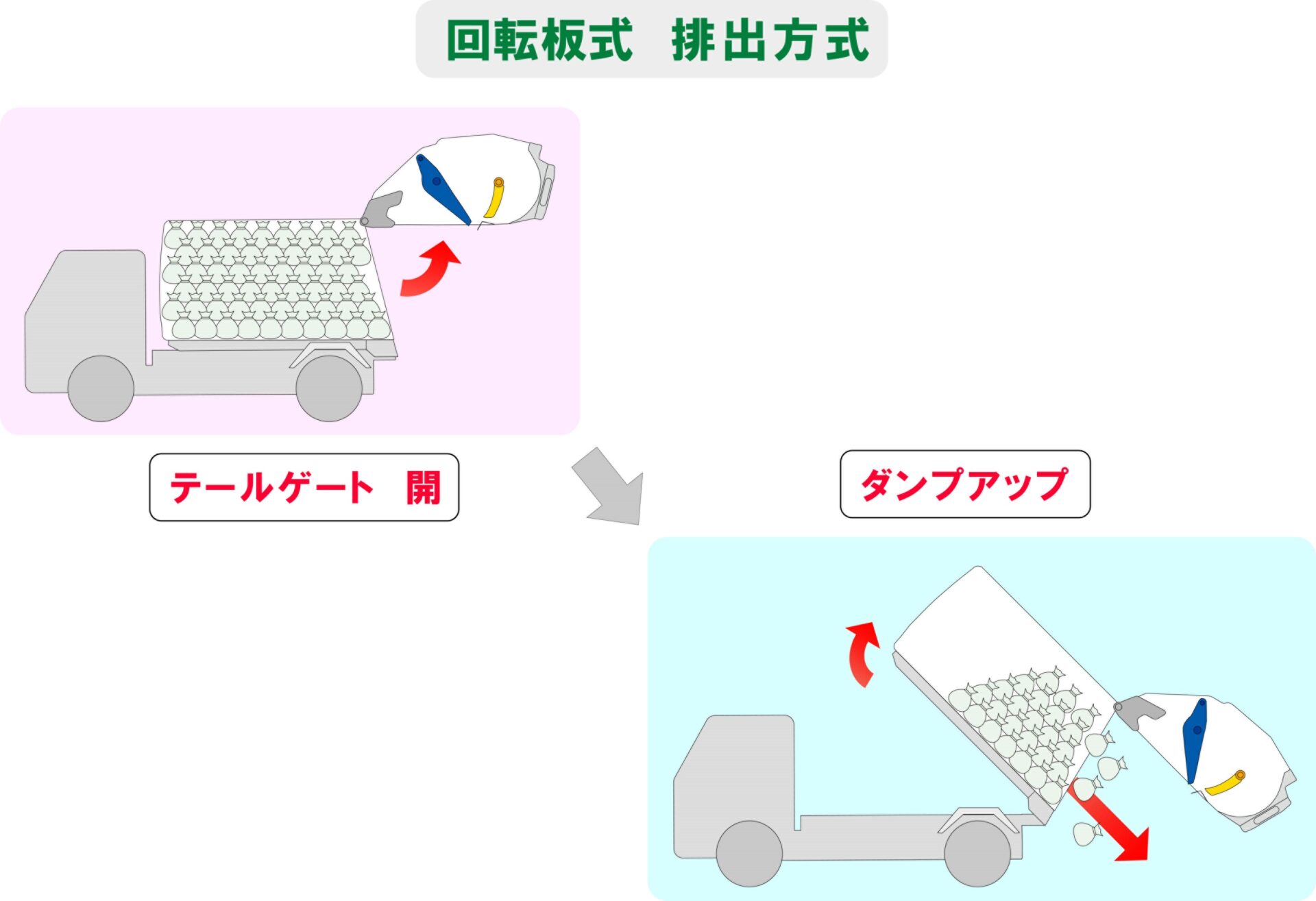

- ダンプ式

テールゲートを開け、荷箱をダンプアップし、ごみの重み(重力)で自然に排出します。

よくある組み合わせ

塵芥車の構造は次のような組み合わせが一般的です:

- 圧縮 × 強制排出式(最もスタンダード)

- 回転式 × ダンプ式(防臭・簡易性を重視)

なかには、

- 圧縮 × ダンプ式

- 回転式 × 強制排出式

といった珍しい構成も存在します。

■ 塵芥車が壊れやすいのは、実はこの部分

整備士の立場から見て、よくある故障ポイントは以下の通りです:

- 油圧ホースの劣化による作動油のにじみ・漏れ

- 油圧シリンダーの作動油漏れ

- センサー等の電気系トラブル

- DPFマフラーの目詰まり(詳しくは【Day 4】で解説予定)

つまり、塵芥車は単なる「トラック」ではなく、**ごみ収集装置を搭載した“移動する機械”**なのです。

■ 最後に

塵芥車の構造を知ると、「あの車、すごい仕組みで動いてるんだな」と感じるようになります。

そして、それを陰で支える整備士の仕事にも少しでも興味を持ってもらえたら嬉しいです。

明日は、実際の現場でよくある「塵芥車のトラブル」についてご紹介します。

「動かない!」「変な音がする!」――そんなとき、いったい何が起きているのか?

ぜひご覧ください!