こんにちは。塵芥車(パッカー車)専門の整備士、井野口です。

今回のシリーズでは、現代のディーゼルエンジン車のトラブルについて特集したいと思います。

実は、インジェクターメーカーは開発当初「100万キロは壊れない」というコンセプトで設計していました。

ところが現実には、わずか数万キロ〜十数万キロで故障してしまうケースが少なくありません。

本来なら100万キロの耐久性を持つはずの部品が、なぜこれほど早く壊れてしまうのか。

その理由のひとつが――製造メーカーでさえ想定していなかった、燃料に潜む 黒いカス=デポジット なのです。

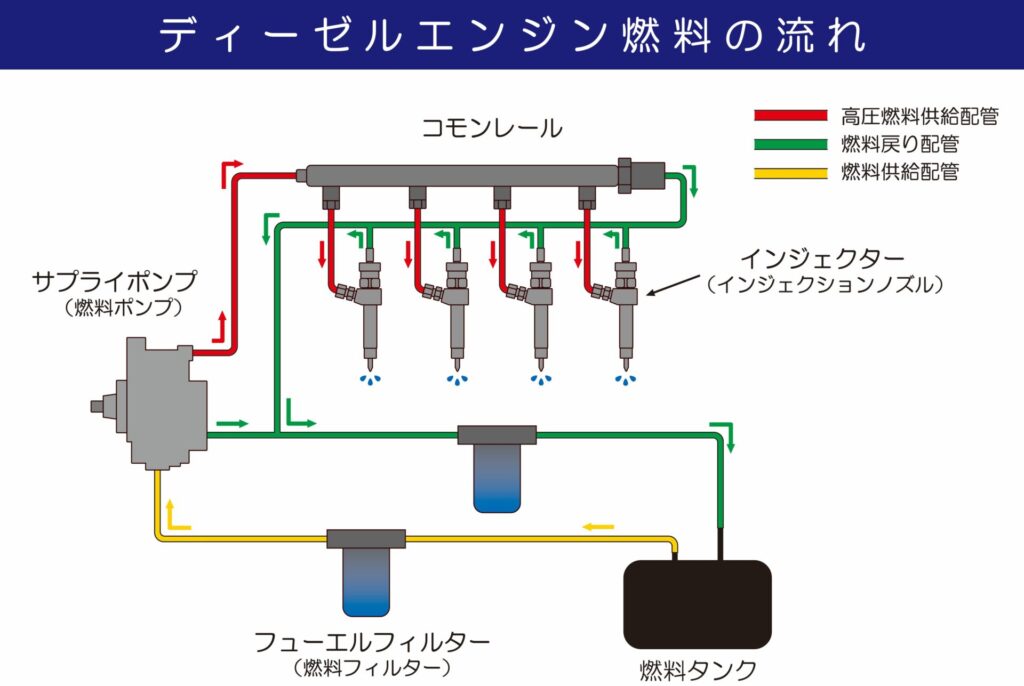

■ ディーゼルエンジンの燃料の流れ

燃料は、

【燃料タンク】 → 【燃料フィルター】 → 【燃料ポンプ(高圧)】 → 【コモンレール】 → 【インジェクター】 → 【燃焼室】

という流れで送られます。

そして、インジェクターやポンプで使われなかった燃料は、リターンラインを通じて再び【燃料タンク】に戻ります。

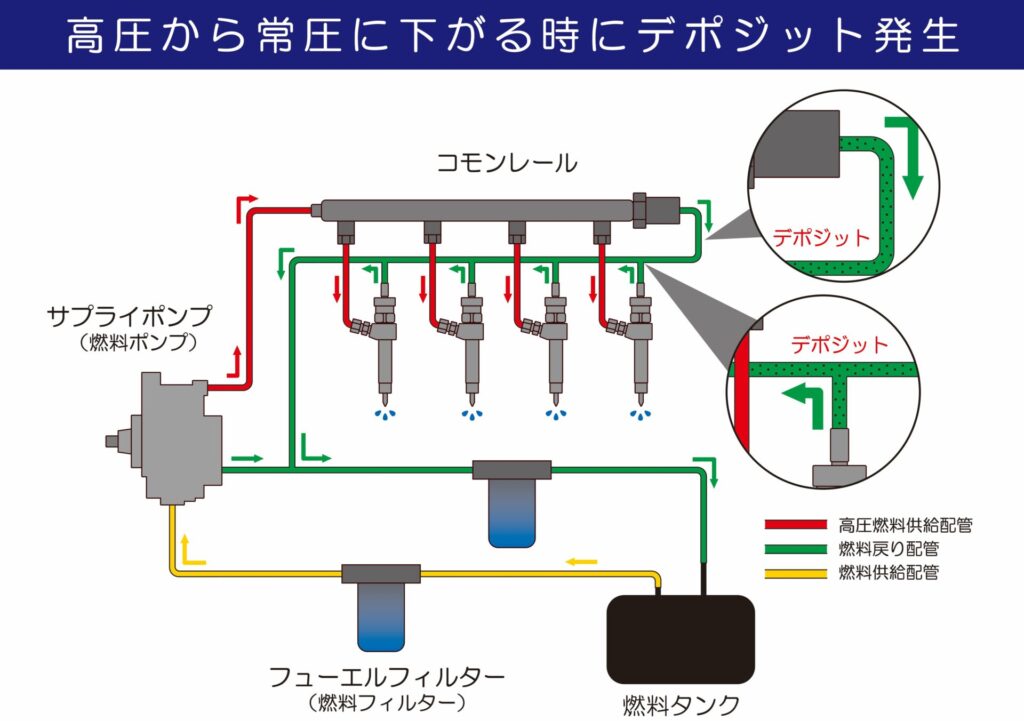

この 高圧から常圧に戻る過程 でデポジットが発生し、タンクやフィルターを汚していきます。

■ デポジットとは何か?

デポジットとは、軽油が高圧から常圧に戻るときに発生する黒い固形物のこと。

見た目は石炭のように硬く、燃料に混ざってタンクに戻ることで、燃料フィルターやインジェクターを真っ黒に汚してしまいます。

私の経験では、車検ごと(1年ごと)に交換する燃料フィルターが、毎回“石炭のように真っ黒”になっています。

本来なら、燃料フィルターはわずかな不純物を受け止める程度で、多少の汚れはあっても“うっすら色がつく程度”にとどまるはずです。

それが、毎回確実に真っ黒になっているということは、燃料の中に本来あり得ないほどの汚れが混ざっている=すでにエンジンが危険信号を出している、ということなのです。

■ インジェクター故障のメカニズム

デポジットはフィルターで止まらず、インジェクター内部にも侵入します。

インジェクターは燃料を霧状にしてシリンダーへ噴射する精密部品ですが、そこに硬いデポジットが入り込むと金属部分を傷つけてしまいます。

その結果、

- 燃料がきれいに霧状に噴射されない

- 燃焼が不完全になる

- エンジンの調子が悪化し、黒煙や燃費低下が起こる

やがて最終的にはインジェクターそのものが故障し、交換を余儀なくされます。

■ 100万km耐久のはずが数万kmで壊れる理由

インジェクターは本来、極めて高い耐久性を持つ部品です。

開発当初のテスト条件(常にフレッシュな軽油を使用した場合)では「100万kmでも壊れない」とされていました。

ところが実際の現場では、燃料に混ざるデポジットの存在が想定されていませんでした。

「理論上は壊れないはず」が「現実には数万kmで故障する」に変わってしまった背景には、この 燃料の質と汚れ が大きく関わっているのです。

■ 予防のカギは定期的なクリーニング

ではどう守るのか?

答えは、開発当初のテスト条件に近づけること。

すなわち、燃料タンクに入れる インジェクタークリーナー(燃料添加剤)による定期的な予防整備 です。

- 推奨頻度:半年に1回

- 使用量の目安:軽油80〜100Lに対して1缶(400ml)

- 注意点:必ず燃料フィルター交換とセットで行うこと

(理由:フィルターに溜まったデポジットが溶け出し、逆にインジェクターを詰まらせるリスクがあるため)

このひと手間で、インジェクターの寿命は大きく変わります。

■ メーカーも気づき始めたデポジット対策

最近のディーゼル車には、燃料フィルターが2個付いていることがあります。

これは、リターン燃料に含まれるデポジットの存在をメーカーが認識し、できるだけタンクに戻さないための暫定的な対策だと考えられます。

しかし、フィルターを2つにしても完全に回収することはできません。

だからこそ、定期的な燃料フィルター交換とインジェクタークリーナーの使用が必要なのです。

まとめ

インジェクターの故障は、決して寿命や運の悪さだけではありません。

その多くが、燃料に潜む 黒いカス=デポジット によって引き起こされています。

「壊れてから修理する」のではなく、

壊れる前に守るための予防整備 が、ディーゼル車を長く安心して使う秘訣です。

壊れて失うものは、高額な修理費だけではありません。

時間、そして一番大切なお客様からの 信用 を失うリスクがあるのです。

👉 次回予告:

「黒いススの奥に潜む“隠れた脅威”――燃えない灰=アッシュの正体」

次回はDPDマフラーの目詰まりについて解説します。↓↓↓

【VOL.2】黒いススの奥に潜む“隠れた脅威”――燃えない灰=アッシュの正体